株洲晚报讯 脚下是低洼的稻田,放眼望去,大大小小二十多口小池塘次第排开,起伏的小山丘向远处绵延。上世纪五十年代初,这个位于清水塘西北端的地方,被人称为“甑皮岭”。经过一个甲子的时光流转,如今,越来越多的人不知“甑皮岭”,只知“株冶”。

株洲冶炼厂是我国“一五”时期开始筹建的有色金属冶炼重点企业,以生产锌、铅、铜为主,当时设计能力为年产十六万吨。如今,株冶成为我国最大的铅锌生产基地,有色冶炼的龙头企业,产量中国第一、世界第三。

3月底,清水塘老工业区工业遗产普查工作已经全面铺开。近日,普查队带着摄影、摄像、无人机等设备来到株冶集团,在搬迁改造之前,普查队要彻底摸清这里的工业遗产家底。

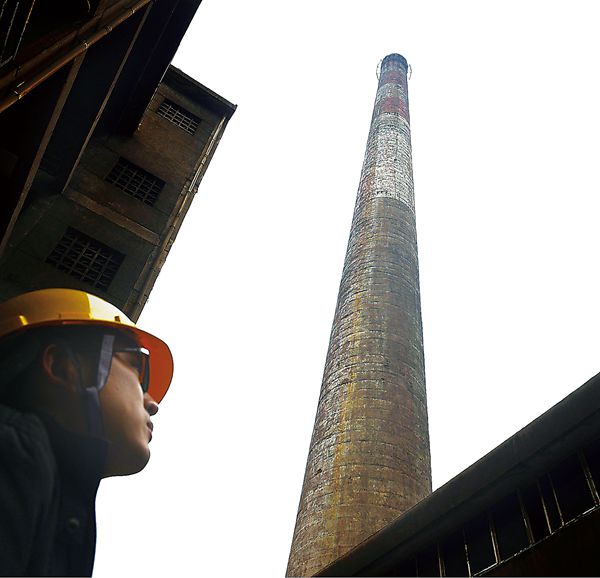

家底一:133米,当时的亚洲最高烟囱

建厂,是从“甑皮岭”的稻田、山丘中一点一点开始的。“背一壶水、揣一点粮,肩扛手拉”初创的热情激发着株冶厂的第一代工人,从1956年开始,一批批厂房拔地而起,其中最引人注目的当属这座133米高、当时的亚洲第一烟囱。

记者了解到,开工建设之前,烟囱究竟建多高,曾经引发争议。最初,设计的高度为150米,后来考虑到此地距离长沙大托铺机场较近,担心对航空有碍,于是调低,1957年9月确定的设计图纸中的标高为143米。1958年10月5日,省冶金局(58)湘冶基字第1180号文件指出,143米高的烟囱仍要适当调整高度。后来,经过株洲市委与株冶厂研究决定,高度改为133米。

1958年11月,株冶首次从杂铜中生产出铜阳极板,1959年元月铜精炼反射炉点火,同年4月铜电解投产,随即金银工段投产,铅电解一期工程竣工,通红的炉火,点燃了每个株冶人奋进的情绪,也是那一年,“亚洲第一高”伫立起来。

“对于我们企业职工来说,烟囱冒烟,就是企业红火的表现,有事做,饭碗不愁。”

今年78岁的李爹爹是株冶的退休职工,他说,烟囱冒着黑烟,大家都觉得是最正常不过的事情,虽然偶尔也会吐槽说上一天班,白口罩就成了灰口罩,一开门窗家里的桌椅上就落下一层黑灰。

直到十多年前,环保、两型理念逐渐深入人心,大家发现烟囱冒出的黑烟悄然成了“白汽”。后来,随着工艺发展,高烟囱也退出了历史舞台。

这些年来,包括清水塘地区在内的整个株洲市区,总共有450多根烟囱被拆除。陆续从新闻上读到这些报道,李爹爹心中五味杂陈。但他仍希望,这个承载了企业辉煌与他青春梦想的地标性建筑能成为工业遗存,被永久性保留下来。毕竟,回忆与故事,总要有东西承载。

家底二:109平方米的沸腾炉,成就株冶二次创业

3月2日,株冶集团搬迁改造拆除工程正式启动,煤气发生炉生产系统和硫精矿综合回收处理系统两厂房开始进行拆除作业。虽然不在这个岗位,但锌焙烧分厂沸二工段的凌师傅还是很挂心这些消息。

“如果我们这里停了,估计就是这个厂区最后的生产时刻了。”凌师傅所在的锌焙烧分厂属于企业核心业务之一。从1996年开始,这里的设备除了检修,一直日夜运转。这里的工人也采取三班倒制,非常辛苦。

1996年,是我国“九五”计划第一年,也是株冶建厂40周年。这一年,株冶的头等大事就是“确保锌改扩工程成功投产”,该工程投资8亿元,被称为“株冶历史性的第二次创业”,而锌改扩工程的核心就是109平方米的沸腾炉设备,日处理精矿能力超过850吨。

在投产之前,企业选拔了一批骨干力量“早培训、早实习、早上岗”,凌师傅成功入选,这是对他工作表现最为直接的肯定。如今,在工段办公室墙壁上的光荣榜上,还有凌师傅作为“先进工作者”胸戴大红花的照片。

凌师傅至今保留着“锌改扩工程进入试生产阶段”的那期厂报,这一消息被放在了头版显著位置。消息中写道,在试生产过程中,沸腾炉运行正常,可硫酸系统出现小插曲,抛料皮带烧坏,“焙烧分厂等相关部门奋力抢修,相关领导通宵坚守现场,北京设计院、长沙锌厂的相关专家驻守现场进行指导,从当年4月22日下午5点抢修到23日凌晨1点多,系统恢复正常”。23日下午,捷报传来,109平方米沸腾炉和硫酸系统试投产成功,产出由于国家标准的优质焙砂和硫酸。锌生产从1968年的5万吨,跃升为年产25万吨。

“不知道这里会不会被拆掉……”凌师傅整了整衣角,腼腆地提出请求——“能不能给我跟这个沸腾炉合个影”。

一些老工人希望保留株冶最高烟囱 记者 谢慧 摄

【相关新闻】

株冶集团考察醴陵、株洲县为30万吨锌合金项目选址

4月5日,记者从清水塘老工业区搬迁改造工作调度会上获悉,《2017年度株冶转移转型工作方案》已经制定出炉。目前,株冶集团已经关停并启动拆除煤气炉、溜渣蒸馏系统及附属设施收尘器;至于30万吨锌合金项目的选址工作,株冶集团已经多次与醴陵市、株洲县政府商谈并实地考察。(记者 李卉)

来源:株洲晚报

编辑:谭洪汀